Geschichte der Wohnraumlüftung

Durch die technische Entwicklung von Kleb-, Dicht-, Kunststoff- und Glasbaustoffe ist eine nahezu luftdichte Bauweise möglich. Geringe Heizenergieverluste und der Traum von Null- oder Plusenergiehäusern ist real geworden. Wegen der Energieeinsparverordnung und dem Klimaschutz dichtet man an neuen oder energetisch optimierten Gebäudehüllen immer mehr Leckagen, durch die früher Wärme entwich. Der ständige Luftaustausch durch Fugen ist heute daher viel geringer als früher und mit zunehmender Luftdichtigkeit sinkt die Raumluftqualität. Demzufolge muss das Thema Lüftung durchdacht und geplant werden. Baustoffe, Farben und Lacke, Bindemittel und Kleber beeinflussen vor allem in der Anfangszeit das Raumklima durch erhöhte Abgaben von Problemstoffen.

Frischluft und verbrauchte, schädliche Luft

Das Lüften von Räumen kann technisch oder manuell erfolgen. Aus hygienischen Gründen hat je nach Art und Intensität der Raumnutzung ein regelmäßiger und ausreichender Luftaustausch stattzufinden. Bei unzureichender und nicht angepasster Fensterlüftung oder durch eine falsch gesteuerte oder unzureichend dimensionierte Lüftungsanlage kann eine natürliche Frischluftzufuhr bzw. eine Feuchte- und Schadstoffabführung nicht garantiert werden. Welchen Einfluss hat die Luftwechselzahl, die Klima- und Lüftungstechnik und die Frischluftmenge auf die Neubaugerüche, Schadstoffemissionen oder auf Bau- oder Wohnfeuchte und Schimmelbildung?

Beim Lüften von Wohn- und Arbeitsräumen geht es meist um drei Dinge:

- das Verbessern der Luftqualität,

- das Abführen und Regulieren von Luftfeuchtigkeit und

- das Regulieren der Temperatur.

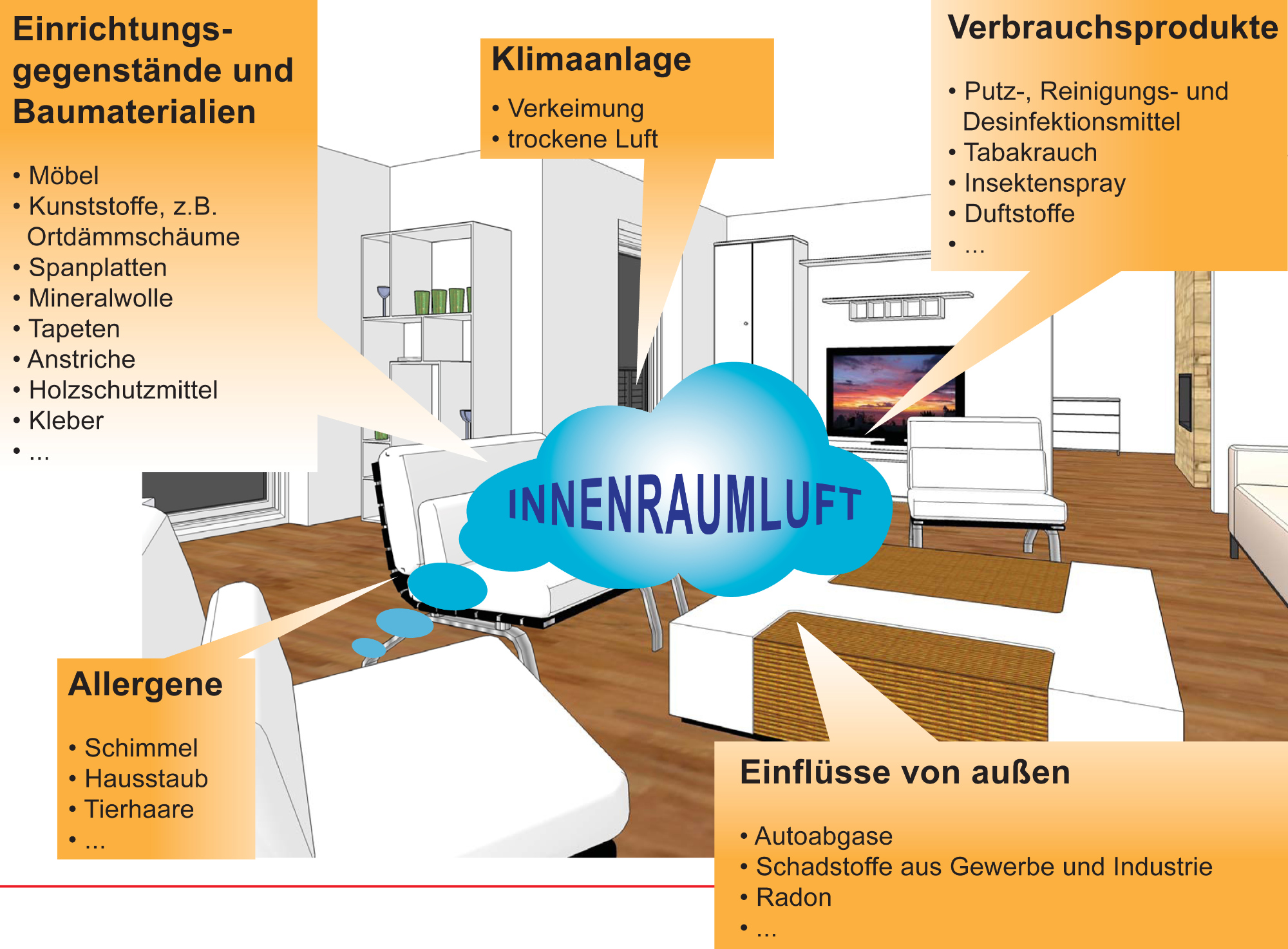

Die Luftqualität wird u.a. durch die Konzentration von sogenannten „flüchtigen organischen Verbindungen” aus Möbeln, Baustoffen, Reinigungsmitteln, Wohntextilien, Druckern und Tabakrauch bestimmt. Neben diesen Stoffen sollen auch CO2, das radioaktive Radongas, Keime und Feinstaub durch einen Luftaustausch „hinausgelüftet” werden.

Auch in Holzgebäuden sollte schon wegen den anfänglich geruchsaktiven und natürlichen Emissionen durch Frischholz wie Terpene, Aldehyde und Carbonsäuren eine Lüftungsplanung grundsätzlich berücksichtigt werden, um die Bewohner nach Einzug und während einer üblichen Abklingzeit von Neugerüchen nicht zu beunruhigen.

Lüftung – rechtssicher Planen und Bauen

Eine normengerechte Lüftungsplanung ist eine unabdingbare Voraussetzung für ein gutes Raumklima. Um Beanstandungen zu vermeiden sollte die Bauherrschaft über die Notwendigkeit eines Luftwechsels aufgeklärt werden. Auch weil moderne Wohnungen gegenüber früher gebauten ein höheres Wasserdampfaufkommen produzieren durch Wasch- und Spülmaschinen, Aquarien, Pflanzen, Duschen und Badewannen und weil die Feuchte durch Gebäudethermik und Schornsteinentlüftung nicht mehr abgeführt wird.

Raumklimabezogene Planungs- und Ausführungsempfehlungen gelten gleichermaßen für alle Haustypen ob Stein-, Holz- oder Hybridbauweisen.

Lüftung, Raumklima, Gesundheit

Laut Umweltbundesamt (UBA) werden unter dem Begriff Raumluftqualität oder auch Innenraumluftqualität (engl. Indoor Air Quality) all diejenigen Raumluftparameter betrachtet, die das Wohlbefinden und die Gesundheit der Menschen beeinflussen. Weiterhin schätzt das UBA, dass der Mensch in Europa sich heute bis zu 90 % der Zeit in Innenräumen aufhält und dabei atmet er je nach Alter und Aktivität ungefähr 10 bis 20 m3 Luft pro Tag ein, was einer Masse von 12 bis 24 kg Luft entspricht. Eine messbar gute Raumluftqualität ist deshalb wichtig für die Gesunderhaltung der Raumnutzer.

„Gesundes Wohnen“ ist weitgehend abhängig von der richtigen Planung der Lüftungsintervalle. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass Menschen bei verbrauchter Luft rechtzeitig die Fenster öffnen, denn die Wenigsten haben den richtigen Spürsinn, wann sie lüften müssen. Die Erfahrung zeigt, dass Bewohner meist bei geschlossenen Fenstern schlafen, ohne die Feuchteausdünstungen abzulüften. Morgens wird geduscht, dann wird ohne zu lüften gefrühstückt, anschließend gehen alle zur Arbeit oder in die Schule. Feuchtigkeit und Problemstoffe bleiben in den Räumen. Muss daher nicht doch eine nutzerunabhängige Lüftung die Aufgabe übernehmen, um die Luft „geregelt“ und energetisch optimiert auszutauschen?

Wer lüftet, muss in der kalten Jahreszeit auch heizen. Nur wer beides effizient regelt, sichert eine behagliche Raumluftqualität. Um Feuchte, Schadstoffe, Mikroorganismen oder auch Radon rechtzeitig abzulüften und dabei nicht zu viel Energie zu verlieren, müsste man sicherheitshalber Klimamessgeräte (CO2, Temperatur, Feuchte) einsetzen. Unbemerkt können sonst Bau- und Gesundheitsschäden auftreten.

Wie können solche Probleme vermieden werden?

Auf Grund von Berechnungen und je nach Raumnutzerzahl sollte im Idealfall alle 1-2 Stunden quergelüftet werden, damit die gesamte Raumluft ausgetauscht wird. In Versammlungs- und Arbeitsplätzen können noch geringere Lüftungsintervalle vorgeschrieben werden.

Normenkonforme Lüftungsplanung

Lüftungsanlagen sind nicht zwingend vorgeschrieben. Verzichtet man in einem zu planenden oder zu sanierenden Wohngebäude (DIN 1946-6 – Norm für lüftungstechnische Maßnahme) oder in einem Nichtwohngebäude (DIN EN 13779) aber darauf, ist die Bauherrschaft über die Konsequenzen und die ersatzweise richtige Fensterlüftung aufzuklären, denn ansonsten verursacht man höchstwahrscheinlich eine zu hohe Luftfeuchtigkeit in den Wohnräumen inklusive überhöhtem CO2- und Schadstoffanteil. Messbare Raumklimafaktoren sind eng mit der empfundenen Wohnbehaglichkeit verknüpft. In der DIN EN 15251 werden wesentliche Raumklimarichtwerte für eine angenehme Wohnbehaglichkeit und gesundheitsfördernde Raumhygiene beschrieben.

Soll schon bei der Neubauplanung oder Sanierung von Gebäuden auf „Gesundes Wohnen“ geachtet werden, sollten möglichst alle gesundheitsgefährdenden Einflüsse vermieden oder reduziert werden. Architektonische, bauphysikalische, bautechnische Faktoren stehen dabei mit den menschlichen Bedürfnissen an Behaglichkeit und Gesundheitsschutz in gegenseitiger Abhängigkeit.

Tag für Tag werden in einem Vierpersonenhaushalt ca. 8 bis 12 Liter Wasser an die Raumluft abgegeben – Pflanzen, Aquarien oder Wäschetrocknung noch nicht einbezogen. Schätzungsweise sind Außenluftwechsel durch RLT Anlagen oder durch Fensterlüftung von ca. 100 m3/h nötig um in Räumen mit ca. 60 m3 Rauminhalt ohne Personen eine relativ sichere Feuchte- und Schadstoffabfuhr zu gewährleisten. Je nach Personenanzahl erhöht sich die vorsorgliche Luftmenge um ca. 50 m3/Person. Die hygienische Mindestluftwechselrate liegt bei etwa 0,3/h. Sie ist ein Mindestmaß für die Sicherstellung von Frischluft. Darunter können Geruchsprobleme, Staub- und Mikroorganismenbelastung sowie zu hohe Radonkonzentrationen auftreten. Für eine erhöhte Behaglichkeit wird eine Rate von ca. 0,5-0,7/h empfohlen. Bei Geruchsbelästigungen wegen Renovierung oder Neubezug sind noch höhere Luftwechselraten empfehlenswert.

Bei Neu- und Altbauten wird für eine rechtssichere Bauplanung schon bei der Grundlagenermittlung mit der Bauherrschaft die Beratung der Raumklimagüte empfohlen. Die Wohnbehaglichkeit beschäftigt immer mehr sensible Bauherren, denn Frischluftzufuhr vermindert die Baufeuchte, bauchemische Schadstoffe, natürliches Radon, CO2 oder Mikroorganismen und Allergene im Gebäude. Neubaugerüche führen zunehmend zu Reklamationen, vor allem wenn vom Planer oder Bauunternehmen „wohngesunde“ Räume und Baustoffe oder eine hohe Raumluftqualität versprochen wurden.

Lüftung in Nicht-Wohngebäuden

Gemäß DIN EN 13779 gelten Lüftungs- und Klimavorgaben für Nicht - Wohngebäude:

- Raumlufttemperatur zwischen 19 und 26 °C,

- Luftfeuchtigkeit zwischen 30 und 70 %,

- Luftbewegung sollte zugfrei oder unterhalb von 0,2 m/s.

Raumklimaverbessernde Anlagen ergänzen die reine Lüftungstechnik. Klimatechnik reguliert nicht nur den Luftwechsel, sondern hilft Temperatur, Luftfeuchte und Luftqualität (CO2, VOC, Mikrostaub-Gehalt) in einem Raum auf die gewünschten Werte zu regeln. Dies sind Geräte, die mit der Luft- oder Wasserführung Wärme abführen (kühlen) oder zuführen (heizen), die Feuchtigkeit erhöhen (befeuchten) oder verringern (entfeuchten).

Trockene Raumluft

Im Winter kommt es häufig zu trockener Raumluft im Bereich von 15-25 % relative Raumluftfeuchte in gleichmäßig belüfteten und beheizten Räumen. Eine zu niedrige Luftfeuchtigkeit ist für die Atmung nicht förderlich, da sonst die Sauerstoffaufnahme über die Lungenalveolen in die Blutbahn gestört werden kann. Um Gesundheitsstörungen durch trockene Haut-, Schleimhaut- oder Lungengewebe zu vermeiden schlagen Mediziner deshalb gezielte Maßnahmen zur Erhöhung der Raumluftfeuchte auf mindestens 30-35 % vor. Ebenso müssen Schwundrissbildungen durch niedrige Raumfeuchtewerte bei Holzböden, Möbeln, Klaviere oder in Putzen vermieden werden, aber auch Quellschäden durch extreme Luftfeuchteaufnahme.

Lüftungssysteme

Von kontrollierter Wohnraumlüftung spricht man, wenn die Lüftung kontrolliert, d. h. über einen Ventilator gestütztes System – und nicht über das manuelle Fensteröffnen oder über unkontrolliertes Lüften durch Fugen oder Schächte geschieht. Dabei wird zum einen zwischen zentralen und dezentralen Lüftungssystemen unterschieden und zum anderen zwischen den verschiedenen Funktionsarten: Zuluft Anlagen, Abluftanlagen und einer Kombination aus beiden.

Bei zentralen Lüftungsanlagen wird die Wohnraumlüftung im gesamten Haus über eine zentrale Anlage kontrolliert gesteuert, wobei zusätzlich Klimasteuerungsfunktionen integriert werden können. Dafür wird bei Abluftanlagen ein Abluftkanal und bei Zu- und Abluftanlagen ein spezielles Luftkanalsystem benötigt.

Zentrale Systeme bieten sich besonders bei der Planung eines Niedrigenergie- oder Passivhauses an. Sollen zudem Befeuchtung, Trocknung oder Kühlung gesteuert werden, sind Reinigungsintervalle zwingend einzuhalten.

Bei dezentralen Lüftungssystemen werden in den betreffenden Räumen Luftdurchlässe in den Außenwänden installiert, über die die Luft ab- bzw. zugeführt wird. Dezentrale Systeme sind bei nachträglichem Einbau in bestehende Gebäuden und fensterlose Räume sinnvoll, oder wenn in einzelnen Räumen wie Badezimmern oder Küchen eine temporär hohe Luftfeuchtigkeit abzuführen ist.

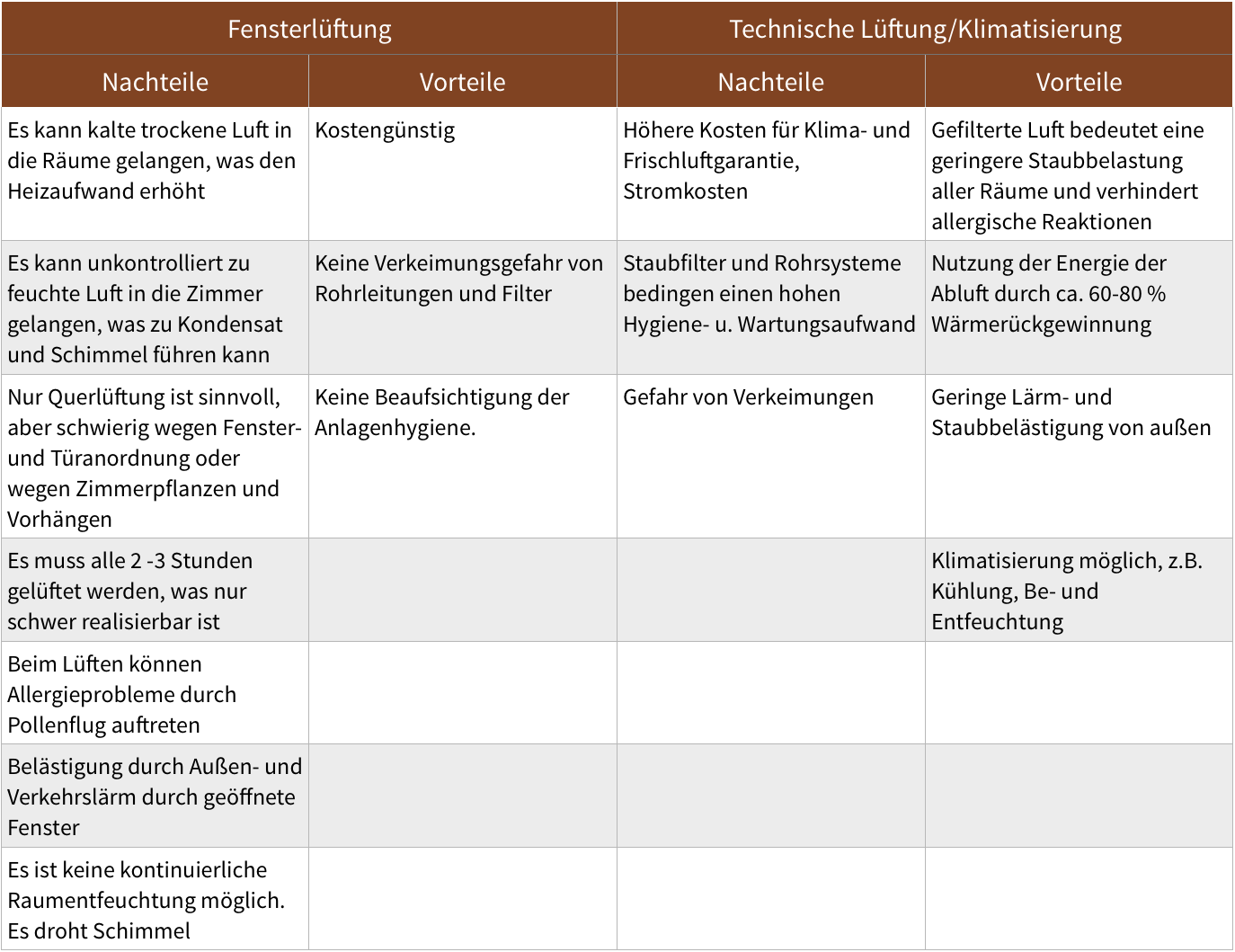

Alle technischen Systeme sind hygienisch zu warten, d.h. zu reinigen und das Filtermaterial ist rechtzeitig zu erneuern. Will man sich für eine Lösung entscheiden muss man möglichst alle Vor- und Nachteile gegeneinander abwägen.

Hygieneempfehlungen

- Wohneinheiten können ohne Lüftungsanlagen auskommen, wenn der Nutzer die Lüftungszeiten eigenverantwortlich übernimmt. Er verwendet hierfür ein Klimamessgerät (CO2, Feuchte, Temperatur) und er hat auf eine emissionsarme Baustoffauswahl geachtet. Planer und Bauunternehmer sollten sich zu diesem (Lüftung) Verantwortungsbereich vertraglich absichern.

- Kellergeschosse brauchen bei wohnähnlicher Nutzung und gleichzeitig erhöhter Schwitzwassergefahr, bei zu erwartenden Geruchsproblemen oder Radongefahr vorsorglich eine Be- und Entlüftung oder aber eine temporäre Abluftanlage.

- Versammlungs-, Sport-, Arbeits-, Büro- oder Schulungsräume brauchen eine auf die Nutzerzahl bezogene technische Be- und Entlüftung um Innenraumrichtwerte (VOCs, CO2) einhalten zu können.

- Bauvorhaben, für die vertraglich vereinbarte und verbindliche Raumluftrichtwerte festgelegt wurden, sollten nur mit hochwertigen Lüftungsanlagen geplant werden.

- Um baustoff- oder gebäudebedingte Erkrankungen (Building Related Illness, Sick Building Syndrom www.umweltbundesamt.de 11.2017) zu vermeiden, sollten hygienisch schlecht gewartete Klimaanlagen und Lüftungsmangel vermieden werden um üblicherweise vorkommende Allergene, mikrobielle oder chemische Belastungen durch Baustoffe, Einrichtung und Reinigungsmittel zu verhindern oder zu verringern.

Zukunft und Aussichten

Derzeit schätzt man, dass weniger als 5 Prozent des Wohnungsbestandes mit dezentralen oder zentralen Lüftungsanlagen inkl. Wärmerückgewinnung ausgerüstet sind. Bei konsequenter staatlicher Förderung können bis zum Jahr 2020 etwa 4 Prozent (ca. 6 Millionen Tonnen) der gesamten CO2-Einsparziele der Bundesregierung alleine durch den Einsatz kontrollierter Wohnungslüftung erreicht werden.

Die Zukunft gehört denjenigen Planern und Bauunternehmern, die neben den Standard Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung auch klimatechnische Geräte beraten können. Ist die Bauherrschaft an „Gesundem Wohnen“ interessiert, dann darf eine ausführliche Klima- und Lüftungsberatung mit einer automatischen Steuerung der Behaglichkeitsfaktoren Licht/Beschattung, Wärme, Feuchte, Frischluft nicht fehlen. Nicht nur in privaten Wohnräumen steigt das Interesse für ein gutes Raumklima, ebenso für den Büro- und Schulungsbereich werden diese Faktoren immer wichtiger, um die Leistungsfähigkeit zu optimieren und den Krankenstand zu verringern.

Autor: Karl-Heinz Weinisch

Bildquellen:

Titelbild: Karl-Heinz Weinisch

Innenraumbelastungen: Rainer Sonn

Tabelle: Karl-Heinz Weinisch